Mon Amérique à moi

Mon Amérique à moi

J’ai accordé un entretien au site Nyctalopes sur le thème Mon Amérique à moi. On peut le lire sur le site d’origine ou ci-dessous.

Première prise de conscience d’une attirance pour l’Amérique

Je ne sais pas si c’était pour l’Amérique. J’avais douze ou treize ans, j’ai vu Sur les Quais, de Kazan, je ne me souviens plus dans quelles circonstances car à l’époque j’allais peu au cinéma, et ma famille était franchement franco-française. Je suis tombée amoureuse de Marlon Brando. Amour platonique et durable.

Une image

Un événement marquant

La guerre du Vietnam, incontestablement. J’ai commencé à prendre conscience de la société dans laquelle je vivais à travers la fin de la guerre d’Algérie, que j’ai vécue entre mes 17 et 20 ans. A peine finie cette guerre et l’affrontement avec l’OAS, ici sur le sol français, qui l’a suivie, l’armée américaine intervient massivement au Vietnam. Les bombardiers américains qui déversaient du napalm et des bombes en continu sur le Sud, la tentative de noyer Hanoï au nord en détruisant les digues qui protégeaient la ville, les troupes au sol.

Tout ce que la France avait piétiné en Algérie, les droits de l’homme, le droit des peuples à disposer d’eux mêmes, les Américains le laminaient au Vietnam, avec l’accord bienveillant de leurs alliés européens. Et cela n’a pas cessé ensuite. 1973, le coup d’Etat de Pinochet au Chili, organisé par la CIA, l’installation de toutes les dictatures sanglantes de l’Amérique du Sud. Pour moi, deux conséquences : quand j’entends un discours sur les droits de l’homme, jeregarde qui le prononce, ce qu’il a fait dans un passé récent. Et je me méfie, avant tout examen, des Etats Unis. (Qui peut écouter sans rire le discours d’Obama à Cuba en 2016 sur les droits de l’homme à portée de canon de Guantanamo ?)

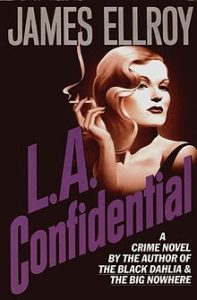

Un roman

LA Confidential de Ellroy. C’est un roman qui a eu une influence sur ma vie. Après l’avoir lu, je le trouvais si « remuant » que j’ai décidé de tenter l’aventure et d’écrire de la fiction.

Un livre d’essai

Histoire criminelle des Etats Unis, de Browning et Gerasi, (compte rendu sur mon site). Revisiter sa propre histoire en y intégrant le crime. Un travail avec un regard critique sur sa propre histoire,avec la volonté de mêler démarche historique et réflexion sur l’actualité. Les Européens ne savent pas faire. Pour me faire comprendre : il faudra attendre 1972 et la parution du livre de Paxton (historien américain) pour avoir le premier livre d’histoire sérieux sur Vichy et la collaboration. En 25 ans les Français n’avaient pas su le faire.

Un auteur

Dos Passos. Le 42° Parallèle puis toute la suite « USA » a été pour moi la découverte de la littérature américaine et m’a certainement influencée sur le plan du style.

Un film

Il y en a des centaines, je suis une fan de cinéma américain. Mais je garde un sentiment particulier pour Vera Cruz, de Aldrich, avec Cooper et Lancaster. Je débarquais à la Sorbonne, pour faire des études de lettres classiques (latin grec). J’allais très rarement au cinéma.

Mon entourage m’avait emmenée voir des films genre Bergman, qui m’ennuyaient terriblement, et que je trouvais très inférieurs à la

littérature. J’ai eu la chance de tomber dès mes premiers jours de fac sur un étudiant qui m’a emmenée voir à la cinémathèque (à l’époque rue

d’Ulm, à côté de la Sorbonne) Vera Cruz, premier film que j’ai vu dans cette auguste salle. Et là, ce fut le coup de foudre. J’ai compris et aimé la puissance de l’image, la puissance du cinéma. J’ai fréquenté la cinémathèque plus assidument que la Sorbonne. Je n’ai jamais revu Vera Cruz, je tiens à garder ce souvenir intact.

Une série

Sur Ecoute, The Wire, sans hésitation.

Un réalisateur

Orson Welles, s’il faut choisir.

Un disque

Comment choisir ? Tout un monde de jazz. Mingus, Coltrane, Monk…

Un musicien ou un groupe

Ella Fitzgerald, « The Voice ».

Un personnage de fiction

Au cinéma, pourquoi pas Daniel Plainview, le personnage central de There Will Be Blood, joué par Daniel Day- Lewis m’a marquée. Son acharnement à faire du fric, avec violence et passion. A « mordre dedans ». Avec la religion omniprésente qui traine en arrière fond. En écrivant ces mots, je me remémore aussi Elmer Gantry, le prédicateur joué par Burt Lancaster. La même rage à mordre dedans. En roman, je citerai volontiers Ned Beaumont, le personnage central de La Clé de Verre de Hammett, que j’aime pour son ambiguïté : le redresseur de torts est un joueur professionnel, au passé lourd, qui part en séduisant la femme de l’homme qui l’a engagé et qui est son ami, lui même personnage très ambigu.

Un personnage historique

Edgard Hoover. Directeur du FBI de 1924 à 1972, jusqu’à sa mort. (A coté de lui les potentats africains sont de petits joueurs). L’homme le plus puissant des Etats Unis au 20° siècle. Il a profondément marqué le système politique américain en tolérant les mafias, en les associant même à l’exercice du pouvoir au plus haut niveau, et en pratiquant très largement l’infiltration, la provocation et l’assassinat politiques contre tous les opposants hors du bi- partisme.

Une personnalité actuelle

Edward Snowden. Ce que l’Amérique a de meilleur. Et qu’elle n’aime pas.

Une ville, une région

Isola, la ville du 87° district d’Ed McBain.

Un souvenir, une anecdote

Mon premier voyage dans une université américaine. C’était Wellesley College, de la Ivy League, près de Boston et du MIT. J’étais invitée à intervenir dans un séminaire sur les systèmes de protection sociale, étude comparée. A l’époque, j’enseignais à Vincennes, constructions en Algéco, misère, improvisation, pagaie et génie.

J’arrive dans un cadre à couper le souffle, espaces verts splendides, bâtiments magnifiques, musée privé, étudiantes à vélo sur les dizaines d’hectares du domaine. La première question que me posent les organisateurs quand j’arrive : Vous avez bien pris votre robe du soir n’est ce pas, pour la soirée inaugurale de ce soir ? Et quand l’épineuse question de la robe du soir fut réglée tant bien que mal, les organisateurs me proposèrent de venir avec eux me détendre à la piscine de la fac. Je n’avais pas non plus pensé à prendre mon maillot de bain.

Le meilleur de l’Amérique

Sa culture. Le cinéma, la littérature, à chaud sur l’actualité. La musique. Des créateurs au dynamisme fascinant.

Le pire de l’Amérique

Sa culture. Le racisme, le Ku Klux Klan, l’ultra protestantisme, le créationnisme, la violence, les milices, la tolérance au meurtre, tout ce fond très enraciné depuis les premiers colons, qui constitue la base très solide de nombreux hommes politiques américains dont Trump n’est que la dernière résurgence. Un fond qui semble ne pas évoluer.

Un vœu, une envie, une phrase.

Mon hommage : ils ont admirablement compris l’importance du « soft power ». Et ils le pratiquent de façon extrêmement intelligente.

Comparez l’attitude de la France en 1918 (l’Allemagne paiera) et celle des Etats Unis en 1945 : Plan Marshall et interdiction sur le continent européen de toute entrave à la pénétration du cinéma américain. Le cinéma est leur meilleure arme, ils le savent. Il a su transformer le génocide des Indiens en épopée des temps modernes. Il peut tout faire.

Propos recueillis par mail le 30 novembre par Wollanup.